Einen Bauantrag stellen

Im Artikel am Ende dieser Seite erfahren Sie alle wichtigen Informationen zur Stellung eines Bauantrags:

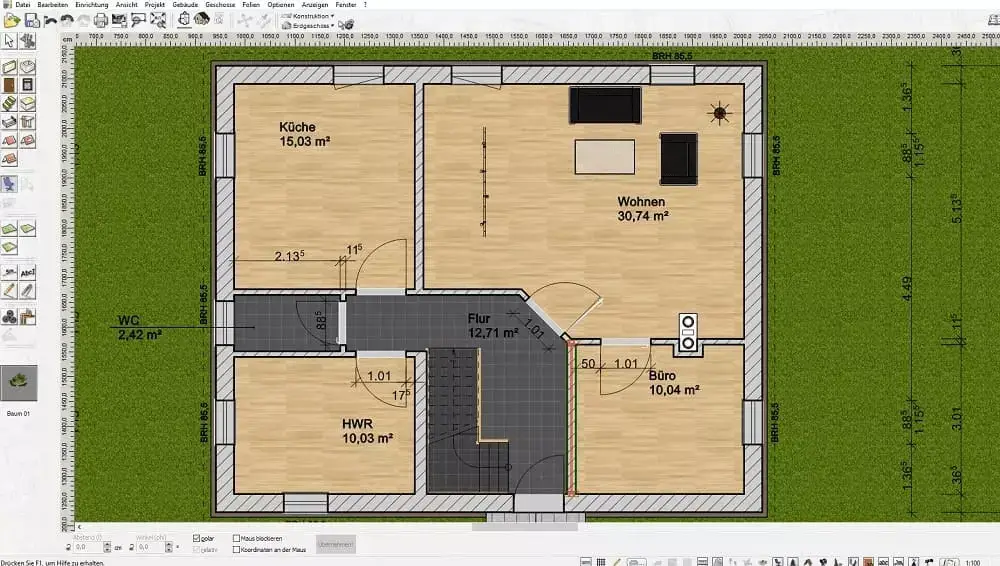

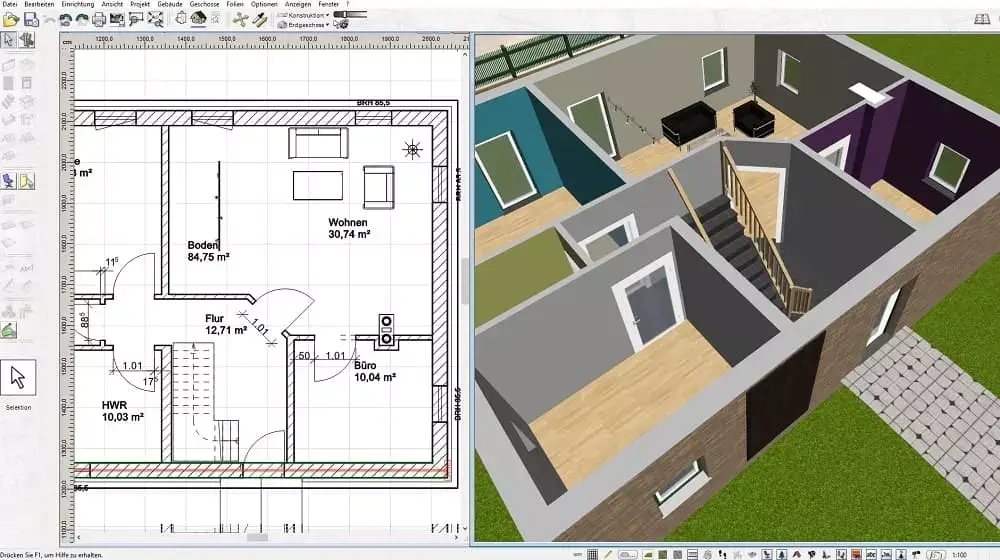

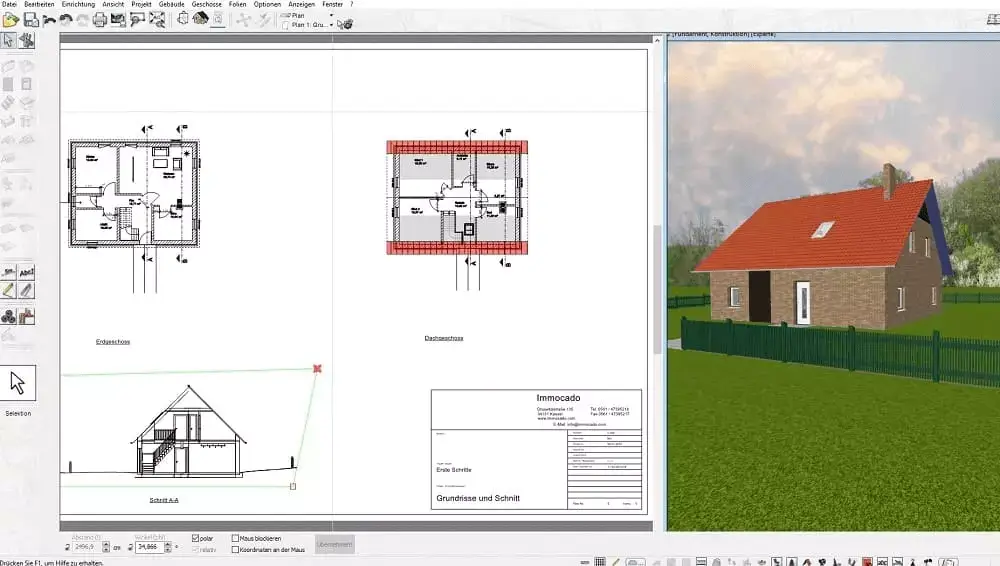

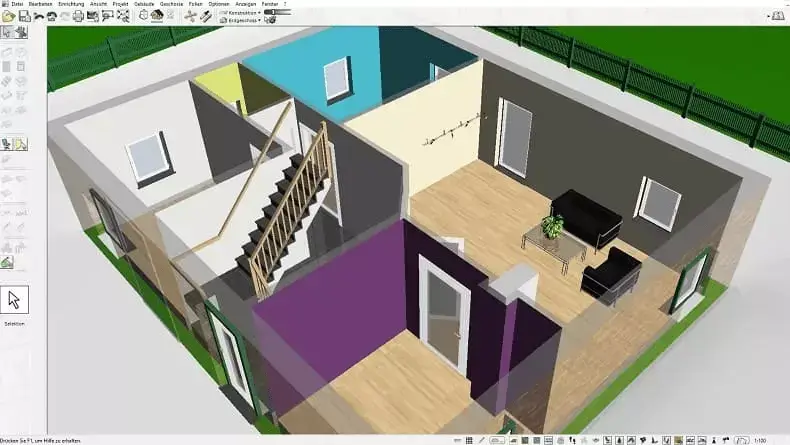

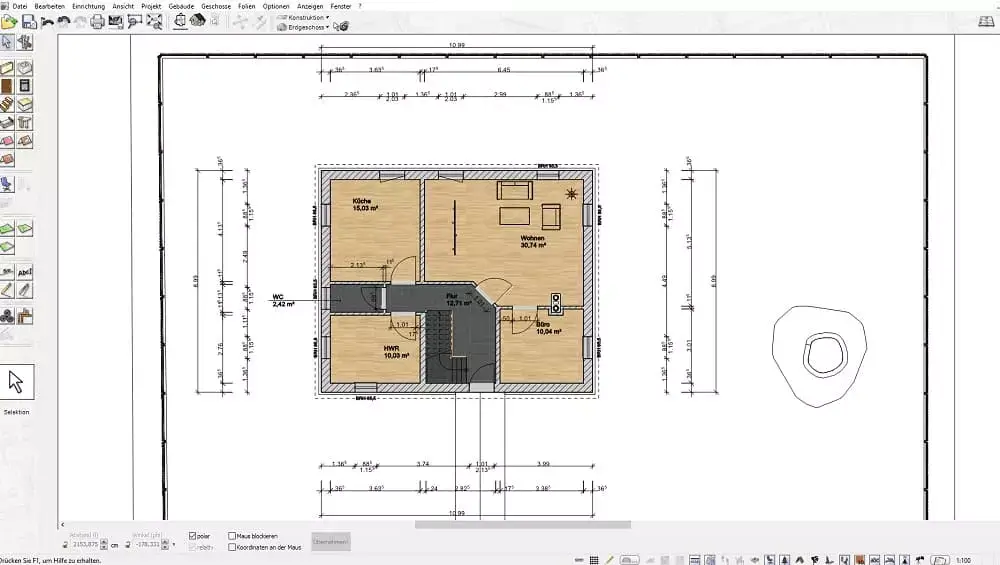

Sparen Sie als Bauherr mit dem 3D Architekt Professional Zeit und Geld bei der Vorbereitung des Bauantrags sowie der Zusammenarbeit mit dem Architekten und vermeiden Sie teure Planungsfehler von Beginn an. Erstellen Sie ohne Vorerfahrung vollständige 2D-Grundrisse nach den deutschen Baustandards sowie ein professionelles und begehbares 3D-Modell Ihrer Immobilie inklusive Einrichtung und Garten.

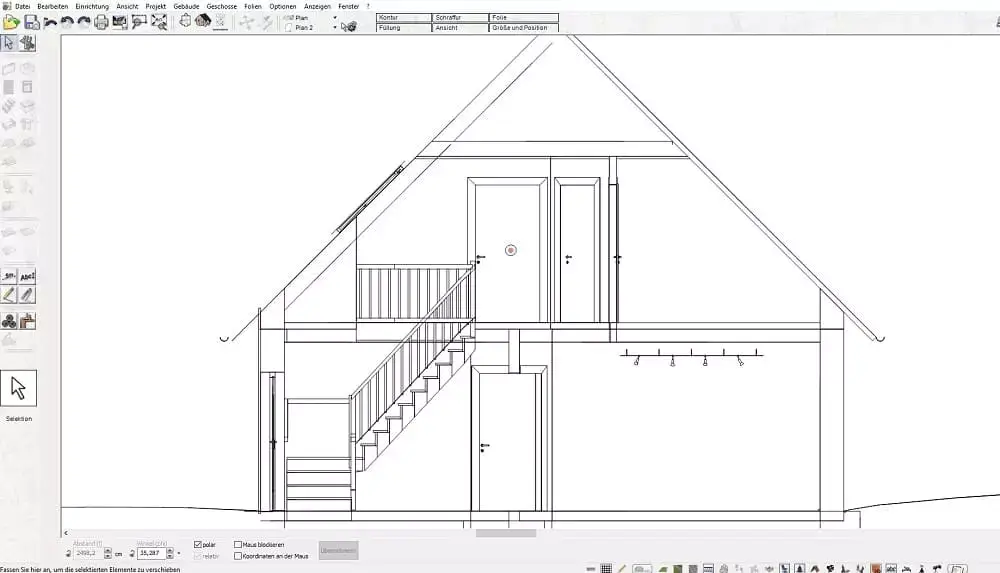

Planen und evaluieren Sie Ihre Ideen und Vorstellungen kostensparend in 3D selbst am PC und tauschen Sie sich (kosten)effizient mit Architekt und Co. aus. Vermeiden Sie so hohe Kosten und Fehler schon von Planungsbeginn an und bereiten Sie mit Schnitten und Grundrissen die Stellung des Bauantrags sinnvoll vor. Weitere Informationen zur eigenen Hausplanung mit Immocado finden Sie HIER.

Der 3D Architekt Professional wurde speziell für die Zusammenarbeit mit Architekt und Co. entwickelt: Über die Dateiformate DWG/DXF ist das Programm mit allen gängigen Architekturprogrammen auf dem Markt kompatibel. Erstellte Projekte können so effizient mit Dritten ausgetauscht und gemeinsam bearbeitet werden.

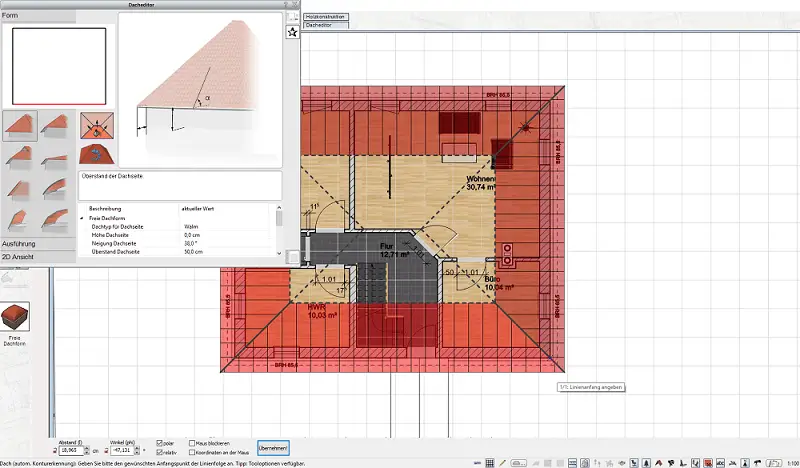

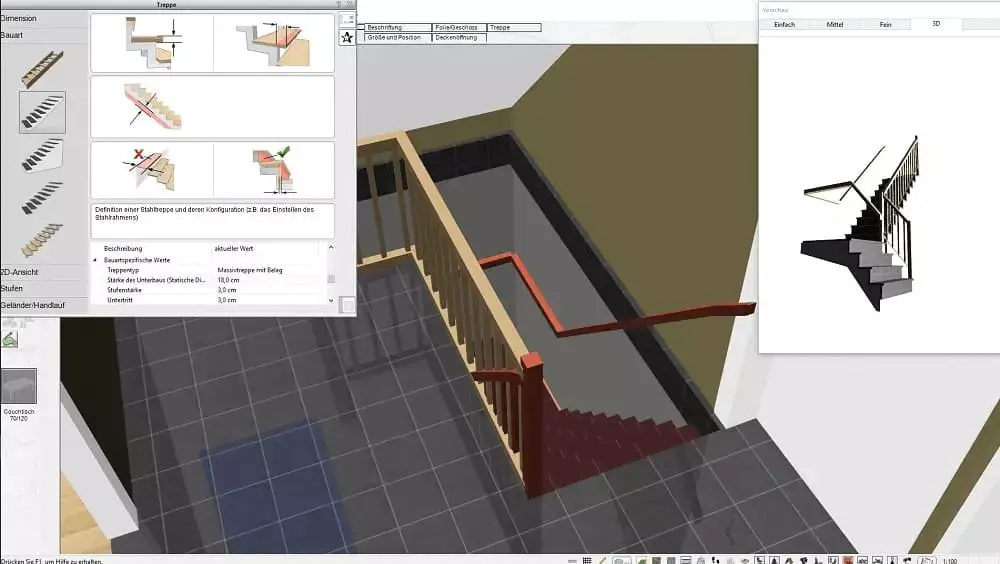

Erstellen Sie mit den Editoren individuelle Bauelemente und Objekte ganz nach Ihren persönlichen Anforderungen und integrieren Sie diese passgenau in die Planung, beispielsweise Wände, Türen, Fenster, Treppen, Gauben, Dächer, Veranden, Terrassen, Balkone, Stützen, Schornsteine, Pools, Beete, Podeste, Teichanlagen, Decken oder Carports.

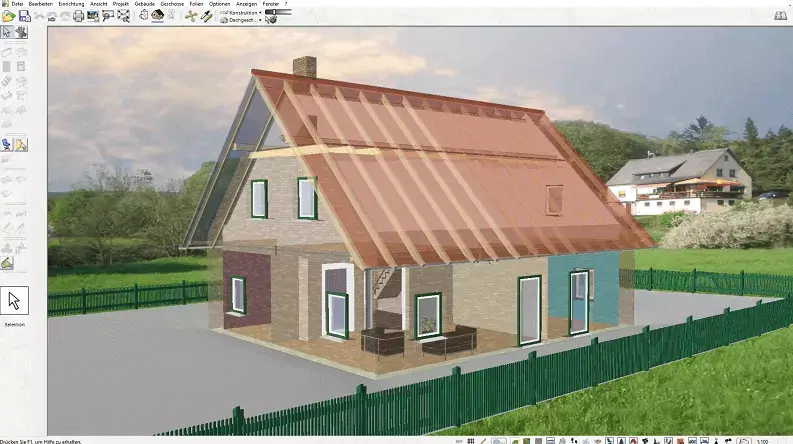

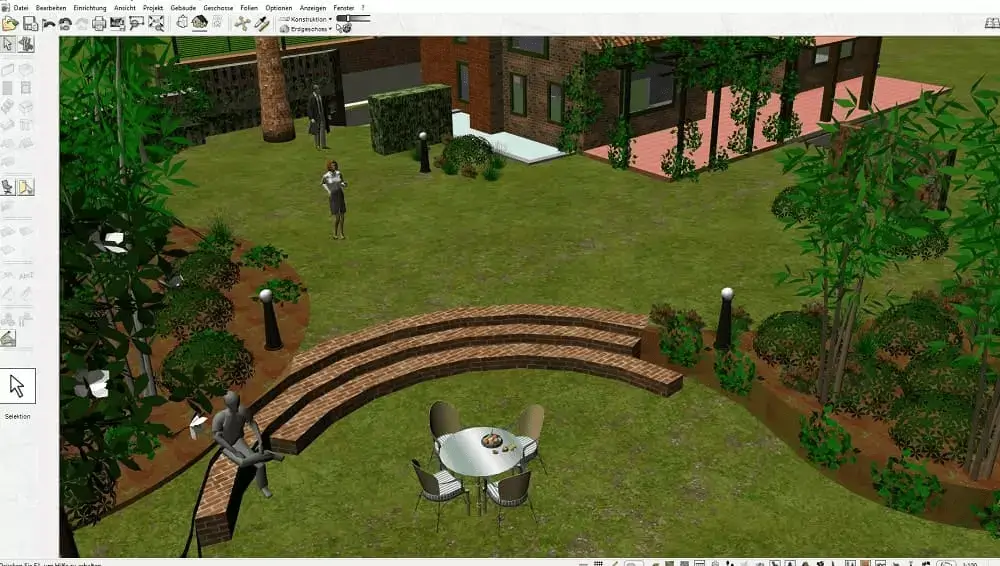

Ausgehend von Ihrer Planung berechnet das Programm automatisch das zugehörige 3D Modell – frei begehbar und fotorealistisch. Hierbei werden alle Änderungen direkt übernommen und auch Lichtquellen, Spiegelungen, Schatten, Sonnenverlauf und Tageszeit realistisch abgebildet. Exportieren Sie Ihr Projekt in Google Earth oder fügen Sie ein Foto der realen Umgebung ein.

Erstellen Sie Ihren persönlichen Wunsch-Garten individuell nach Ihren Vorstellungen und richten Sie diesen mit allen benötigten Bauelementen, Anbauten und Objekten ein. Formen Sie die gesamte Landschaft mit dem Geländeeditor nach Ihren Anforderungen und erstellen Sie so beispielsweise eigene Hügel, Plateaus, Bachläufe, Täler, Beete oder Wege.

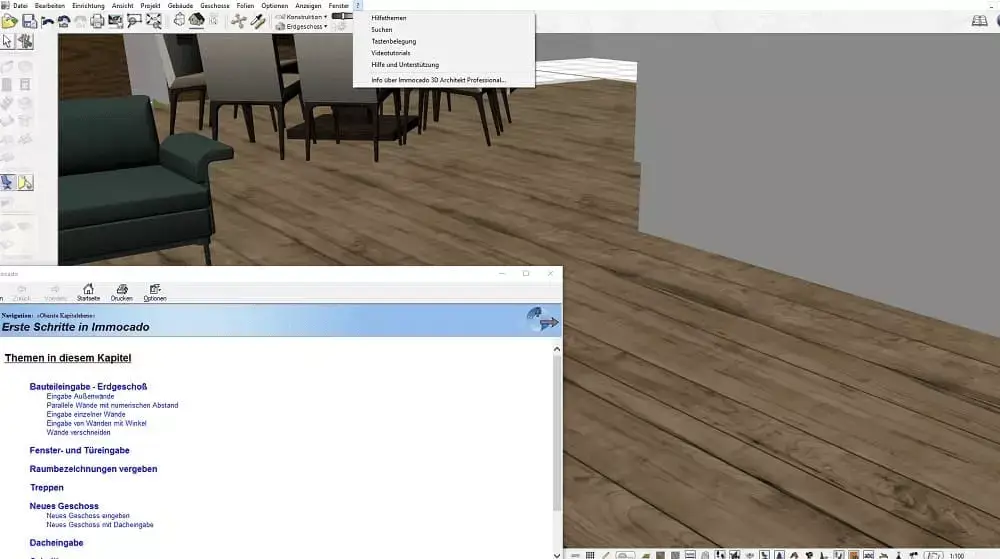

Zusätzlich zu zahlreichen Hilfestellungen wie Handbuch, Video-Tutorials, Anleitungen und Online-Schulungen bieten wir allen Kunden nach dem Kauf einen dauerhaft kostenlosen Support per Ticket-System an: Sollten Sie an einer Stelle Ihrer Projektarbeit nicht weiterkommen, helfen Ihnen unsere geschulten Mitarbeiter gerne weiter.

Ihre Vorteile

Auf drei Computern gleichzeitig nutzbar

14 Tage Widerrufsrecht für Verbraucher

Zertifizierter Onlineshop & 100% Käuferschutz

Kostenfreier Support per Ticket-System

Zeitlich unbegrenzte Programmlizenz

Kostenfreie Updates und Aktualisierungen

Automatische Wohnflächenberechnung

Mehrere Millionen 3D-Objekte verfügbar

Automatische 3D-Visualisierung in Echtzeit

Umfangreiche Objekt- und Elementeditoren

Vollständige Grundrisse nach dt. Baustandards

Schnitte & Planzusammenstellung für Bauantrag

Inkl. Gartengestaltung & Geländemodellierung

Automatische Material-Listen Erstellung

Was ist ein Bauantrag?

Ein Bauantrag ist ein schriftlicher Antrag, der vor dem Beginn eines Gebäudebaus oder -umbaus bei der jeweils zuständigen Bauaufsichtsbehörde (oder Gemeinde) gestellt werden muss. Der Antrag wird vom Bauherrn bzw. von einem von ihm beauftragten, qualifizierten Architekten oder anderweitig bauvorlageberechtigten Person gestellt.

Ein Bauantrag stellt die rechtliche Grundlage für den Bau bzw. Umbau eines Gebäudes dar. Durch die Prüfung des Bauantrags stellt die Bauaufsichtsbehörde fest, ob das geplante Bauvorhaben alle bauordnungsrechtlichen Vorschriften einhält bzw. diesen genügt. Erst nach erfolgter Baugenehmigung dürfen die Bauarbeiten für das jeweilige Gebäude rechtmäßig beginnen. Somit stellt der Bauantrag letztlich also den ersten Schritt des Baus dar.

Wann benötige ich einen Bauantrag?

Grundsätzlich wird ein Bauantrag lediglich für genehmigungspflichtige Bauvorhaben benötigt. Allerdings ist es erlaubt und oftmals ratsam, auch für nicht genehmigungspflichtige Gebäude einen Bauantrag einzureichen. Zu stellen ist der Bauantrag stets vor dem Beginn der Bauarbeiten. Zuvor sollten bereits alle Planungsarbeiten abgeschlossen sein, auch damit diese im Bauantrag berücksichtigt werden können.

Wo muss ich einen Bauantrag stellen?

Der Bauantrag ist immer bei der für den Bauort zuständigen Bauaufsichtsbehörde zu stellen. Die genaue Bezeichnung der Behörde unterscheidet sich von Bundesland zu Bundesland und teilweise sogar von Gemeinde zu Gemeinde. Umgangssprachlich wird die Behörde fälschlicherweise oftmals als “Bauamt” bezeichnet. Tatsächlich handelt es sich bei Bauämtern und den Bauaufsichtsbehörden um verschiedene öffentliche Baubehörden. Bauämter sind für die Planung und Ausführung von öffentlichen Bauvorhaben zuständig, während die Bauaufsichtsbehörden, u.a., über Baugenehmigungen entscheiden.

Die geläufigsten lokalen Bezeichnungen für zuständige Bauaufsichtsbehörden sind etwa “Bauordnungsamt”, “Baurechtsamt”, “Bauaufsichtsamt” oder “Baugenehmigungsbehörde”. In vielen Regionen wird ein Bauantrag aber nicht direkt bei der Bauaufsichtsbehörde, sondern bei der Gemeinde eingereicht, die den Antrag dann entsprechend weiterleitet. Bei Unsicherheiten über die tatsächlich zuständige Behörde, kann am Ort des Bauvorhabens das lokale Rathaus bzw. Bürgeramt weiterhelfen und die jeweils richtige Behörde aufzeigen.

Welche Baumaßnahmen sind genehmigungspflichtig?

Nicht für alle Bauvorhaben müssen unbedingt Bauanträge gestellt werden. Die genauen Bauordnungen unterscheiden sich aber zwischen den Bundesländern, sodass pauschal für Deutschland nicht genau klar ist, welche Baumaßnahmen eine Genehmigung benötigen und welche nicht. Grundsätzlich immer genehmigungspflichtig sind aber allerlei Arten von Neubauten, die zum Wohnen oder zu gewerblichen Zwecken gedacht sind. Bei geplanten Umbauten oder Erweiterungen eines bereits bestehenden Gebäudes sind u.a. die Größe und der Zweck dieser entscheidend für die Frage nach der Genehmigungspflicht. Die genauen Regeln hierfür sind aber, wie schon erwähnt, in den Bauordnungen der jeweiligen Bundesländer festgelegt.

Benötige ich für den Bau von Garage, Terrasse oder Carport einen Bauantrag?

Der Bau bzw. Anbau von Garagen, Terrassen und in manchen Fällen auch Carports stellen Erweiterungen an einem bestehenden Gebäude dar und sind als bauliche Veränderung somit in den meisten Fällen genehmigungspflichtig. Jedes einzelne Bundesland hat aber gemäß seiner Bauordnung (bzw. Garagenverordnung) verschiedene Regeln und Bestimmungen darüber, wann welche Baumaßnahme einen Bauantrag benötigt.

Teilweise herrschen sogar in den einzelnen Städten und Gemeinden besondere Regeln bezüglich der Genehmigungspflicht. Insbesondere die Regeln für den Bau von sogenannten Carports unterscheiden sich sehr stark von Ort zu Ort. In den Ordnungen der Bundesländer wird die Genehmigungspflicht zumeist abhängig von der Fläche der Garagen oder Carports gemacht. Auf kommunaler Ebene können dann aber noch weitere Anforderungen hinzukommen. So gesehen, erscheint das Stellen eines Bauantrags grundsätzlich immer als die sichere Option bei dem Bau einer Garage, einer Terrasse oder einem Carport. Unbedingt nötig ist der Antrag bei diesen Baumaßnahmen aber nicht immer bzw. nicht überall.

Wer darf einen Bauantrag stellen?

Bauanträge sollten von bauvorlageberechtigten Personen gestellt werden, die im Auftrag des für das Bauvorhaben verantwortlichen Bauherrn agieren. Bei einem Bauherrn handelt es sich stets um die für den Bau wirtschaftsrechtlich verantwortliche Person bzw. das für den Bau verantwortliche Unternehmen. Beim Antragsteller kann es sich dabei sowohl um vom Bauherrn beauftragte Bauunternehmer, Architekten oder auch Bauingenieure handeln.

Hierbei ist wichtig, dass diese Person zum einen die schriftliche Erlaubnis bekommen hat, im Namen des Bauherrn einen Bauantrag stellen zu dürfen, zum anderen muss es sich bei dieser Person eben ausdrücklich um eine bauvorlageberechtigte Person handeln. Die Berechtigung hängt von der Qualifizierung der entsprechenden Personen ab. Staatlich anerkannte Architekten, Bauingenieure oder Bauunternehmer sind dabei typischerweise die besten Ansprechpartner.

Kann ich einen Bauantrag ohne Architekten stellen?

Grundsätzlich darf jede bauvorlageberechtigte Person den Bauantrag für ein Bauvorhaben stellen. In der Praxis sollte aber gerade bei anspruchsvollen Bauvorhaben eine Person mit der Antragstellung beauftragt werden, die möglichst viel mit der Planung des zu errichteten Gebäudes beschäftigt war bzw. ist. Dabei muss es sich aber nicht zwangsläufig um einen Architekten handeln.

Auch entsprechend qualifizierte Bauingenieure oder Bauunternehmer können geeignet sein, einen ordnungsgemäßen Bauantrag einzureichen. Genauso wie Architekten, werden diese Experten bei der Bauplanung und auch bei der Analyse und Ausarbeitung der für den Bauantrag wichtigen Daten, meistens von Anfang an stark eingebunden.

Wie stelle ich einen Bauantrag?

Nachdem in Zusammenarbeit mit den Architekten, Bauingenieuren, Bauplanern, usw. alle für den Bauantrag benötigten Daten und Informationen zusammengetragen und formgerecht zu Schrift gebracht wurden, werden die Unterlagen, zusammen mit dem ausgefüllten Formblatt für den Antrag, bei der jeweils zuständigen Bauaufsichtsbehörde oder der Gemeinde abgegeben.

Dies kann auf persönlichem Weg, per Post und in manchen Fällen heutzutage sogar online erledigt werden. Die zuständige Behörden und die genauen Regeln der Zuständigkeit ergeben sich dabei aus den jeweiligen Bauordnungen der Bundesländer sowie den Bestimmungen der einzelnen Gemeinden. Dabei gilt: Es gelten immer die Regeln des Bundeslandes und der Gemeinde, in der das Bauvorhaben durchgeführt wird. Der z.B. möglicherweise abweichende Wohnort des Bauherrn ist dabei irrelevant.

Was ist ein Bauvorantrag?

Ein Bauvorantrag, auch als Bauvoranfrage bekannt, dient zur Feststellung einer grundsätzlichen Realisierungschance für ein Bauvorhaben. Durch einen gestellten Bauvorantrag bei einer zuständigen Behörde lässt sich also feststellen, ob ein Grundstück überhaupt grundsätzlich bebaubar ist oder ob sich das Bauvorhaben generell überhaupt umsetzen lässt an geplanter Stelle. Anders als der reguläre Bauantrag, wird der Bauvorantrag deshalb noch vor der Bauplanung gestellt und kann direkt vom Bauherrn eingereicht werden.

Sollte die Behörde Einwände gegen den Bau haben und den Vorantrag ablehnen, so hat der Bauherr zu diesem Zeitpunkt zumindest noch keine weitreichende Kosten und Zeit in die Planung des Baus gesteckt. Der Bauvorantrag stellt also eine Art Absicherung für Bauherren dar. Sollte der Bauvorantrag positiv beantwortet werden, d.h. sollte die zuständige Behörde das Bauvorhaben im Allgemeinen bewilligen, so ist der Bescheid in der Regel drei Jahre lang gültig, wobei auch hier länderspezifische Regeln gelten können. Innerhalb des Zeitraums der Gültigkeit des positiven Bauvorantrags, kann dann der reguläre Bauantrag gestellt werden mit der Sicherheit, dass das Bauvorhaben den grundsätzlichen baurechtlichen Bestimmungen des Bauorts gerecht wird.

Allerdings unterscheidet sich die Stärke dieser rechtliche Verbindlichkeit wiederum von Bundesland zu Bundesland. Nach der Einreichung des Bauvorantrags (je nach Region mit oder ohne Formular), fällt innerhalb von vier bis zwölf Wochen die Entscheidung. Die Kosten für so einen Bauvorantrag hängen von der Art der geplanten Immobilie, der geplanten Bauarbeiten (z.B. Neubau oder Umbau) und auch von der Größe des Gebäudes ab. So können die Kosten für die Voranfrage im zweistelligen Bereich liegen, aber bei großen Bauvorhaben auch bis in den vierstelligen Kostenbereich steigen.

Wie ist der Ablauf der Antragstellung?

Vor der Antragstellung für ein Bauvorhaben sollten zunächst alle Prozesse der Bauplanung abgeschlossen sein. Wurde vor der Bauplanung ein Bauvorantrag (siehe vorheriges Kapitel) gestellt, so sollte natürlich erst auf den positiven Bescheid für diesen gewartet werden. Die nachfolgende Planphase erfolgt dann in enger Abstimmung und Zusammenarbeit mit den Architekten, Bauingenieuren, Bauplanern oder allgemein gesehen mit dem mit dem Bau beauftragten Bauunternehmen. Für den im Bauantrag benötigten Lageplan kann das jeweils örtliche Vermessungsamt weiterhelfen, während für andere Informationen beispielsweise Wasserwirtschaftsämter, Straßenbauämter, Naturschutzbehörden, usw. in Frage kommen.

Wichtig ist auch, die Nachbarschaft nicht zu vergessen. Nachbarn eines Baugrundstücks haben das generelle Recht Beschwerde gegen die Bauarbeiten einzulegen. Selbst bei einer erteilten Baugenehmigung von den Behörden, können Nachbarn hinterher immer noch ihr Veto einlegen und damit den Bauprozess zumindest verlangsamen (siehe Kapitel “Was ist die Nachbarbeteiligung beim Bauantrag?”). Mit einer von den Nachbarn eingeholten, unterschriebenen Einverständniserklärung im Bauantrag, stehen Bauherrn auf der rechtlich sicheren Seite und werden so bei etwaigen erfolgenden Beschwerden mitten in der Bauphase von der Bauaufsichtsbehörde gestützt (solange der Bau dem in dem Bauantrag beschriebenen Bauvorhaben gleicht).

Sind alle Informationen, Analysen, Abmessungen, Zeichnungen und Unterlagen zusammengetragen und das Formular für den Bauantrag unterschrieben und fertig ausgefüllt, dann kann der Bauantrag offiziell eingereicht werden. An welche Behörde oder an welches Amt der Antrag adressiert werden muss, hängt von den lokalen Bestimmungen ab (siehe Kapitel “Wo muss ich einen Bauantrag stellen?”).

Welche Unterlagen benötige ich?

Die Unterlagen in einem Bauantrag sollen der zuständigen Behörde darlegen, dass ein Bauvorhaben alle baurechtlichen Bestimmungen und Ordnungen erfüllt und es somit keine Bedenken gibt gegen den Beginn der Bauarbeiten. Welche Unterlagen und Daten genau erforderlich sind, hängt einerseits von der Art des Baus oder Umbaus, des Gebäudes selber und nicht zuletzt von den länder- und manchmal auch gemeindespezifischen Bauverordnungen ab. Es gibt aber einige Informationen, die grundsätzlich in einen jeden ordnungsgemäßen Bauantrag gehören. So sollte ein Bauantrag generell immer folgendes beinhalten:

- Ausgefülltes und unterschriebenes Formular des Bauantrags

- Bauzeichnung (Grundrisse, Maßangaben über Raumhöhe- und länge sowie Wanddicke, Angabe über Zwecke für die Räume, usw.)

- Lageplan (Zeichnung und schriftliche Beschreibung)

- Baubeschreibung (Zweck des Baus, Angabe über Gesamtumfang der Bauarbeiten und benötigte Materialien, Angaben über geplanten Bauverlauf, statische und bauphysische Analysen, Abstände zu Nachbargebäuden, Informationen über das Grundwasser, usw.)

- Betriebsbeschreibung (nur bei Gewerbeimmobilien)

- Maßangaben (Grundstücksfläche, Wohnfläche, Nutzfläche Geschossflächenzahl, Grundflächenzahl)

- Finanzielle Angaben (Berechnete Kosten für Rohbau und geplante Gesamtkosten auf Basis von jeweils geltenden Anrechnungswerten)

- Sicherheitsangaben (Nachweis über genügenden Brandschutz, Schallschutz, Wärmeschutz und Standsicherheit)

- Grundstücksentwässerungsplan (Informationen über geplante Ableitung von Abwasser und Regen vom Grundstück)

- Evtl. Zustimmungserklärungen der Nachbarn

Abgesehen von diesen elementaren Angaben, können von einigen Bauaufsichtsbehörden weitere Informationen über das Bauvorhaben angefordert werden. Auch die nötige Detailliertheit der einzelnen Angaben kann von Behörde zu Behörde variieren.

Nach dem ordnungsgemäßen Eingang des Bauantrags, entscheidet die zuständige Behörde und erteilt dann entweder eine Baugenehmigung oder lehnt den Bauantrag ab. Bei noch fehlenden Informationen bzw. Unterlagen gestatten manche Behörden auch eine bestimmte Nachreichfrist, allerdings hängt auch dies wiederum von der jeweiligen Behörde ab und muss nicht unbedingt die Regel sein.

Was ist die Nachbarbeteiligung?

Grundsätzlich entscheidet einzig und allein die zuständige Bauaufsichtsbehörde darüber, ob ein Bauvorhaben ordnungsgemäß ist und somit durchgeführt werden kann oder nicht. Die Nachbarn der Baustelle haben normalerweise wenige Möglichkeiten der Einflussnahme auf den Bau. Somit stellen folgerichtig schriftliche Zustimmungserklärungen der Nachbarn am Bauort keine zwingend notwendige Maßnahme im Rahmen eines Bauantrags dar, sind aber trotzdem zu empfehlen.

Grund hierfür ist die sogenannte Nachbarbeteiligung, die es Nachbarn des Bauvorhabens unter Umständen eben doch ermöglicht, Einfluss zu nehmen auf den Bauprozess. Wie stark ausgeprägt die Nachbarbeteiligung ist und wann genau sie greift, unterscheidet sich zwischen den einzelnen Bundesländern. Generell aber müssen Nachbarn immer dann an der Bauplanung beteiligt werden, wenn gewisse zulässige Härtefälle oder Ausnahmen vom Baurecht bewilligt werden sollen. Wenn Nachbarn einen Baurechtsverstoß entdecken, über den sie nicht informiert waren und der sie direkt betrifft, können sie von ihrem sogenannten “Abwehrrecht” Gebrauch machen. Dies kann den sofortigen Stopp des Baus bewirken und im schlimmsten Fall das gesamte Bauvorhaben in Gefahr bringen.

Um eine “überraschende” Nachbarbeteiligung zu verhindern, sollte ein Bauherr sich deshalb im Idealfall immer vor dem Stellen des Bauantrags schriftliche Zustimmungserklärungen von den unmittelbaren Nachbarn am Bauort einholen und die Nachbarn somit von Beginn an an der Bauplanung beteiligen. Als unmittelbare Nachbarn gelten zumeist alle direkt angrenzenden Grundstücke, wobei je nach lokalen Gegebenheiten und Ordnungen auch hier abweichende Definitionen gelten können.

Wie hoch sind die Kosten für den Bauantrag?

Die Kosten für den Bauantrag sind nicht festgeschrieben, das bedeutet sie können variieren und hängen in erster Linie von der Größe und dem Bauwert des Bauvorhabens sowie von dem prozentualen Gebührensatz der jeweils zuständigen Behörden ab. Für die Berechnung der Antragskosten kann aber allgemeinhin folgende Faustformel verwendet werden:

Baufläche in m³ x Bauwert in Euro/m³ x Gebührensatz der Bauaufsichtsbehörde

Der übliche Gebührensatz der Behörde beläuft sich dabei zumeist auf 0,5. Dazu berechnen allerdings viele der Behörden auch Mindestgebühren für die Bearbeitung der Bauanträge. Diese Mindestbeträge bewegen sich typischerweise in der Region von 100 bis 200 Euro.

Nicht vergessen werden sollten auch die Gebühren für den Architekten oder andere bauvorlageberechtigte Person, die den Bauantrag für den Bauherr stellt. Hierbei muss für gewöhnlich ebenfalls mit einer dreistelligen Summe gerechnet werden. Vereinfacht kann davon ausgegangen werden, dass die Kosten für den Bauantrag rund 0,5% der Gesamtkosten für den geplanten Bau oder Umbau ausmachen werden. Selbstverständlich können auch einige der Analysen und generellen Maßnahmen für den Bauantrag selber Kosten verursachen.

Wie lange dauert die Bearbeitung eines Antrags bis zur Baugenehmigung?

Wie lange die Bearbeitung des Bauantrags dauert, hängt von dem Umfang des Bauvorhabens (und den damit zusammenhängenden Analysen und Unterlagen) und nicht zuletzt auch hier wieder von der entsprechenden Behörde ab. Manchmal kann die Antwort auf einen Bauantrag innerhalb von zwei Wochen erfolgen, in Extremfällen kann die Prüfung aber auch bis zu sechs Monaten dauern.

In einigen Bundesländern sind in manchen Fällen sogenannte “vereinfachte Verfahren” möglich, die maximal drei Monate dauern. So oder so, sollte sich ein Bauherr generell auf eine mehrmonatige Wartezeit einstellen bis zur Erteilung der Baugenehmigung. Wichtig dabei ist, alle benötigten Unterlagen mit dem Bauantrag einzureichen.

Die Vollständigkeit dieser wird zuerst geprüft. Sollten einige Unterlagen fehlen, kann der Antrag von vornherein abgelehnt werden, wobei manche Behörden den Bauherren auch bestimmte Nachreichfristen gestatten. Darauf verlassen sollten sich Bauherren aber nicht.

Wie und wann kann ich Widerspruch gegen eine Baugenehmigung einreichen?

Sobald eine Baugenehmigung erteilt wurde, kann innerhalb eines Monats Widerspruch gegen diese eingelegt werden. Der Widerspruch muss entweder schriftlich erfolgen oder kann, je nach Behörde, auch vor Ort mündlich zu Protokoll genommen werden. In beiden Fällen müssen die Gründe für den Widerspruch jedoch klar dargelegt werden. Ein Widerspruch ohne Begründung ist wirkungslos. In der Begründung des Widerspruchs muss genau beschrieben werden, wie ein genehmigtes Bauvorhaben die eigenen Rechte (oder auch Rechte Dritter) verletzt.

Sollte der Widerspruch schriftlich erfolgen, so sollte am besten auch immer das Geschäftszeichen der Baugenehmigung angegeben werden. Ist dieses nicht bekannt, so sollte zumindest die Adresse des Bauvorhabens inkludiert werden. Das Schreiben ist dabei stets an die Bauaufsichtsbehörde zu richten, die die Baugenehmigung erteilt hat. Auch mündliche Widersprüche finden in der Regel dort statt. Wenn der Widerspruch fristgemäß eingereicht wurde, überprüft die zuständige Behörde diesen.

Gibt die Behörde dem Widerspruch Recht, so muss der Bauherr das Bauvorhaben entweder abändern oder ganz abbrechen. Falls die Bauaufsichtsbehörde den Widerspruch gegen eine Baugenehmigung ablehnt, so kann wiederum innerhalb eines Monats Klage beim zuständigen Verwaltungsgericht eingereicht werden.

Tipps und Tricks für die Bauantragsstellung

Nachfolgend eine Reihe von Tipps und Tricks für Bauherren für eine erfolgreiche Bauantragsstellung:

- Klären Sie bei den zuständigen Behörden, ob Ihr Bauvorhaben überhaupt genehmigungspflichtig ist.

- Stellen Sie einen Bauvorantrag um die generelle Ordnungsmäßigkeit des Bauvorhabens noch vor der ausführlichen Bauplanung klären zu lassen.

- Klären Sie frühzeitig alle Gegebenheiten und Merkmale des Grundstücks auf dem sich das Bauvorhaben befindet (handelt es sich dabei um ein Naturschutzgebiet, Wasserschutzgebiet, ist ein Wald in der Nähe, etc.) ein.

- Holen Sie sich frühzeitig relevante Informationen bei den jeweils zuständigen Behörden (Naturschutzbehörde, Forstamt, etc.) ein.

- Unterrichten Sie die unmittelbaren Nachbarn des Baugrundstücks über das Bauvorhaben und holen Sie sich im Idealfall schriftliche Zustimmungserklärungen von ihnen ab.

- Lassen Sie einen Architekten oder andere bauvorlageberechtigte Person den Bauantrag für Sie stellen und arbeiten Sie mit dieser eng zusammen bei der Bauplanung.

- Stellen Sie sicher, dass der Bauantrag alle benötigten Unterlagen (je nach Bundesland in zweifacher oder dreifacher Ausführung) enthält.

Bauantrag stellen in NRW

Aus der Bauordnung von Nordrhein-Westfalen (BauO NRW) ergeben sich folgende benötigte Unterlagen für einen spezifischen Bauantrag in NRW:

- Bauantragsformular (unterschrieben durch den Antragsteller und den verantwortlichen Bauherrn) und Nachweis über die Bauvorlageberechtigung des Antragstellers

- Baubeschreibung auf amtlichem Vordruck

- Betriebsbeschreibung bei gewerblichen Bauvorhaben

- Nachweis über den Brutto-Rauminhalts gemäß DIN 277

- Angabe der Kosten für den Roh- und Gesamtbau

- Berechnung der Wohn- und Nutzfläche

- Berechnung der evtl. PKW-Stellplätzen

- Artenschutzerklärung

- Baustatistischer Erhebungsbogen

- Auszug aus der Flurkarte im Maßstab 1:500 und amtlicher Lageplan im Maßstab 1:200 oder 1:250 gemäß § 3 Abs. 3 BauprüfVO

- Grundrisszeichnung im Maßstab 1:100 gemäß § 4 BauprüfVO

- Schnittzeichnung im Maßstab 1:100 gemäß § 4 BauprüfVO

- Ansichtszeichnung im Maßstab 1:100 gemäß § 4 BauprüfVO

- Evtl. Flächengestaltungsplan der unbebauten Grundstücksfläche gemäß § 9 BauO

Die Unterlagen müssen in Nordrhein-Westfalen jeweils in dreifacher Ausführung eingereicht werden. Bauvorhaben wie etwa Carports oder Garagen, deren Stellfläche weniger als 100 m² beträgt, können in NRW genehmigungsfrei sein.

Allerdings muss das Bauvorhaben dem Bebauungsplan entsprechen, das Baugrundstück muss erschlossen sein, der Carport oder die Garage muss einem Wohnhaus dienen und außerdem muss die zuständige Gemeinde den Bau freigeben. Hierfür muss der Bauherr der Gemeinde eine genaue Bauvorlage einreichen. Ansonsten können für allerlei Arten von Bauvorhaben noch weitere, spezielle Bedingungen und benötigte Unterlagen aufkommen.

Bauantrag stellen in Niedersachsen

Aus der Bauordnung von Niedersachsen (NBauO) ergeben sich folgende benötigte Unterlagen für einen spezifischen Bauantrag in Niedersachsen:

- Bauantragsformular (unterschrieben durch den Antragsteller und den verantwortlichen Bauherrn)

- Angabe der Gebäudeklasse

- Baubeschreibung auf amtlichem Vordruck

- Betriebsbeschreibung bei gewerblichen Bauvorhaben

- Nachweis über den Brutto-Rauminhalts gemäß DIN 277

- Berechnung der geplanten und zulässigen Grundflächenzahl (GRZ) sowie der Geschossflächenzahl (GFZ)

- Berechnung der evtl. PKW-Stellplätzen

- Berechnung der Zahl der Vollgeschosse

- Baustatistischer Erhebungsbogen

- Übersichtsplan im Maßstab 1:5000 mit gekennzeichnetem Baugrundstück

- Amtlicher Lageplan im Maßstab von mindestens 1:500 gemäß § 7 BauVorlVO

- Grundrisszeichnung im Maßstab 1:100

- Schnittzeichnung im Maßstab 1:100

- Ansichtszeichnung im Maßstab 1:100

- Evtl. (bei Baumaßnahmen gemäß § 65 Abs. 2 NBauO) Nachweise über die Standsicherheit und den Brandschutz

Die Unterlagen müssen in Niedersachsen jeweils in zweifacher Ausführung eingereicht werden. Bauvorhaben wie etwa Carports oder Garagen, deren Grundfläche weniger als 30 m² beträgt, sind in Niedersachsen im Regelfall genehmigungsfrei. Ansonsten können für allerlei Arten von Bauvorhaben in Niedersachsen noch weitere, spezielle Bedingungen und benötigte Unterlagen aufkommen.

Bauantrag stellen in Bayern

Aus der Bauordnung von Bayern (BayBO) ergeben sich folgende benötigte Unterlagen für einen spezifischen Bauantrag in Bayern:

- Bauantragsformular (unterschrieben durch den Antragsteller und den verantwortlichen Bauherrn)

- Baubeschreibung auf amtlichem Vordruck (mitsamt Angabe der Baukosten)

- Betriebsbeschreibung bei gewerblichen Bauvorhaben

- Baustatistischer Erhebungsbogen

- Amtlicher Lageplan im Maßstab von 1:1000 mit Katasterauszug

- Grundrisszeichnung im Maßstab 1:100 gemäß § 8 BauVorlV

- Schnittzeichnung im Maßstab 1:100 gemäß § 8 BauVorlV

- Ansichtszeichnung im Maßstab 1:100 gemäß § 8 BauVorlV

- Nachweis des Brandschutzes

- Entwässerungspläne

- Zustimmung der benachbarten Grundstückseigentümer

Die Unterlagen müssen in Bayern jeweils in dreifacher Ausführung eingereicht werden. Überdachte Bauvorhaben wie etwa Carports oder Garagen, deren Stellfläche weniger als 50 m² beträgt, sind in Bayern im Regelfall genehmigungsfrei. Ansonsten können für allerlei Arten von Bauvorhaben in Bayern noch weitere, spezielle Bedingungen und benötigte Unterlagen aufkommen.

Bauantrag stellen in Brandenburg

Aus der Bauordnung von Brandenburg (BbgBauVorlV) ergeben sich folgende benötigte Unterlagen für einen spezifischen Bauantrag in Brandenburg:

- Bauantragsformular (unterschrieben durch den Antragsteller und den verantwortlichen Bauherrn)

- Baubeschreibung auf amtlichem Vordruck (mitsamt Angabe der Baukosten)

- Betriebsbeschreibung bei gewerblichen Bauvorhaben

- Berechnungen über den Bruttorauminhalt

- Berechnungen über die Wohn- und Nutzfläche

- Berechnungen über die Grundflächenzahl (GRZ) und Geschossflächenzahl (GFZ)

- Berechnung der Herstellungskosten

- Nachweis über die erforderlichen PKW-Stellplätze per Zeichnung und Rechnung

- Baustatistischer Erhebungsbogen

- Aktueller Auszug aus einer amtlichen Liegenschaftskarte im Maßstab 1:1000

- Amtlicher Lageplan im Maßstab von mindestens 1:500 gemäß § 7 Abs. 3 BbgBauVorlV

- Objektbezogener Lageplan im Maßstab 1:500 gemäß § 7 Abs. 6 BbgBauVorlV auf Grundlage des amtlichen Lageplans

- Grundrisszeichnung im Maßstab 1:100 gemäß § 8 BbgBauVorlV

- Schnittzeichnung im Maßstab 1:100 gemäß § 8 BbgBauVorlV

- Ansichtszeichnung im Maßstab 1:100 gemäß § 8 BbgBauVorlV

- Nachweis der Standsicherheit und des Brandschutzes

- Nachweis über die Nutzung von erneuerbarer Energie (bei Neubauten)

- Löschwassernachweis

- Angaben über die gesicherte Erschließung bezüglich der Versorgung mit Wasser und Energie sowie der Entsorgung von Schmutz und Niederschlagswasser

Die Unterlagen müssen in Brandenburg jeweils in dreifacher Ausführung eingereicht werden. Überdachte, oberirdische Bauvorhaben wie etwa Carports oder Garagen, deren Grundfläche weniger als 150 m² beträgt und die über lediglich ein Geschoss verfügen, sind in Brandenburg im Regelfall genehmigungsfrei. Ansonsten können für allerlei Arten von Bauvorhaben in Brandenburg noch weitere, spezielle Bedingungen und benötigte Unterlagen aufkommen.