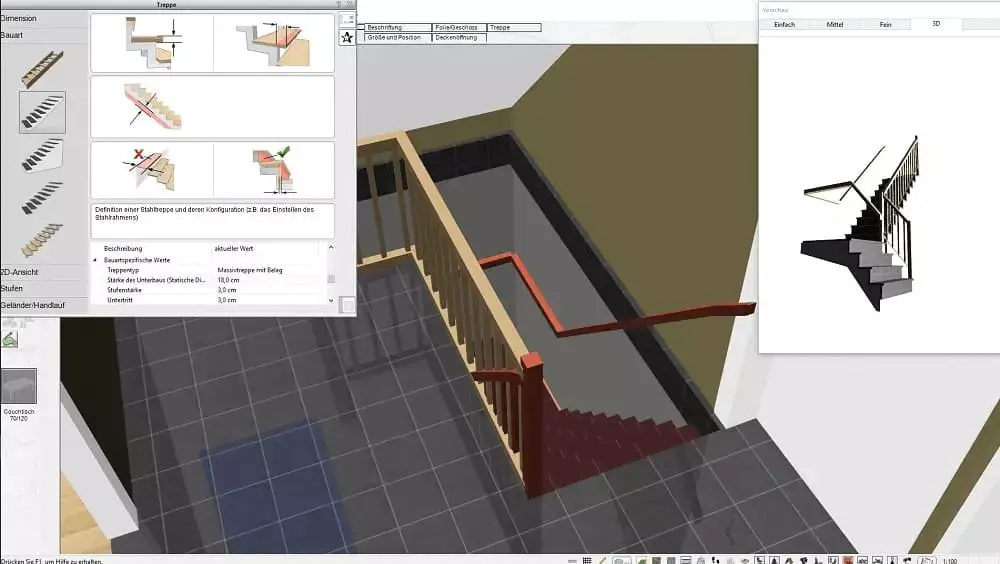

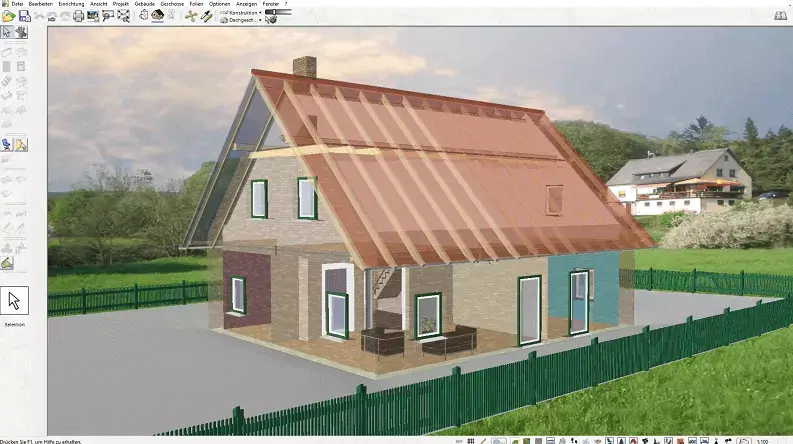

Dank dem erweiterten Dacheditor des 3D Architekt Professional können Sie selbst komplizierte Dachkonstruktionen inkl. Holzkonstruktion in Ihrer Immobilie ohne Vorkenntnisse einfach selber als normgerechten 2D Grundriss planen und fotorealistisch wie frei begehbar als 3D-Modell visualisieren. Sparen Sie Zeit und Geld bei der Zusammenarbeit mit Architekt und Co, vermeiden Sie teure Planungsfehler von Beginn an und bereiten Sie die Bauantrag-Stellung effektiv vor.

Den Dachstuhl selber planen

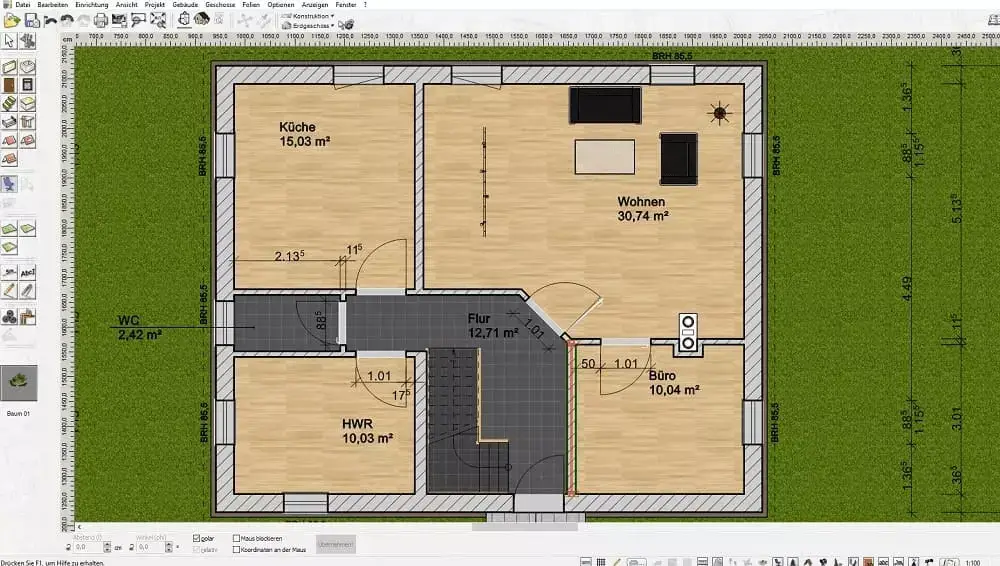

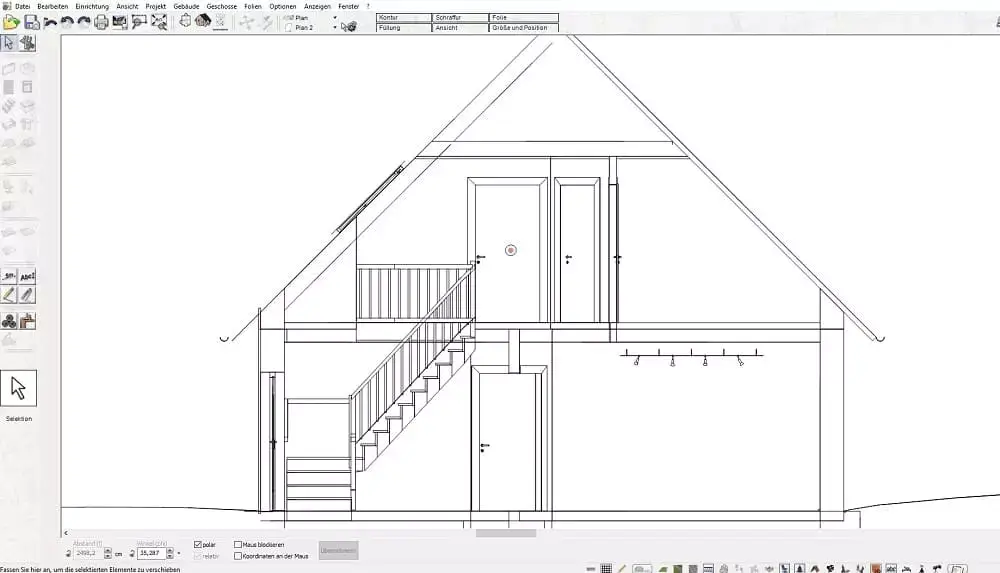

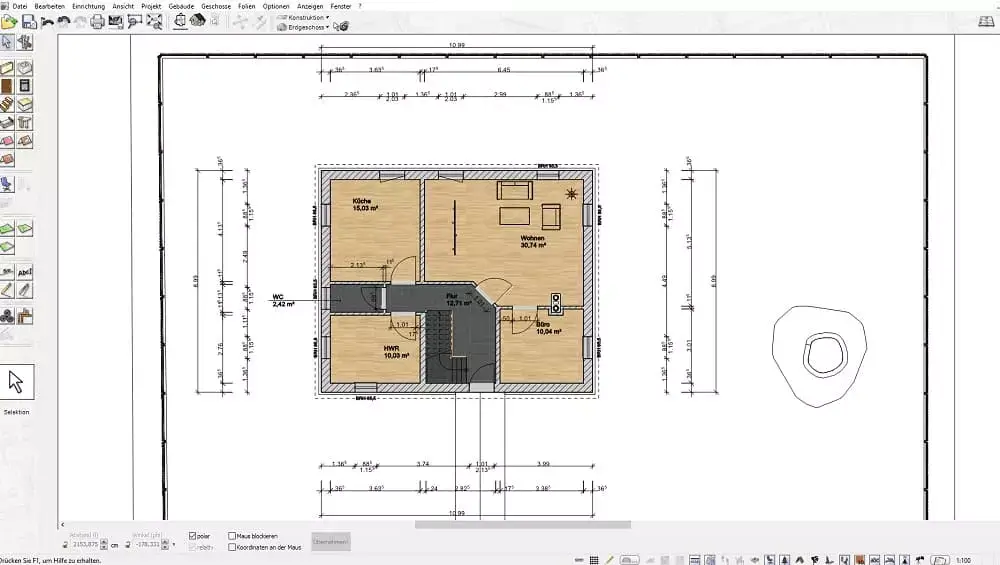

Mit Immocado können Sie komplette 2D-Grundrisse von beliebigen Gebäuden nach dt. Baustandards anfertigen – selbstverständlich mit allen Bemaßungen und der Planung bezüglich Sanitär, Heizung und Elektro. Sollten Sie bereits Grundrisse zur Hand haben, fügen Sie diese einfach per Bilddatei oder Scanner ins Projekt ein.

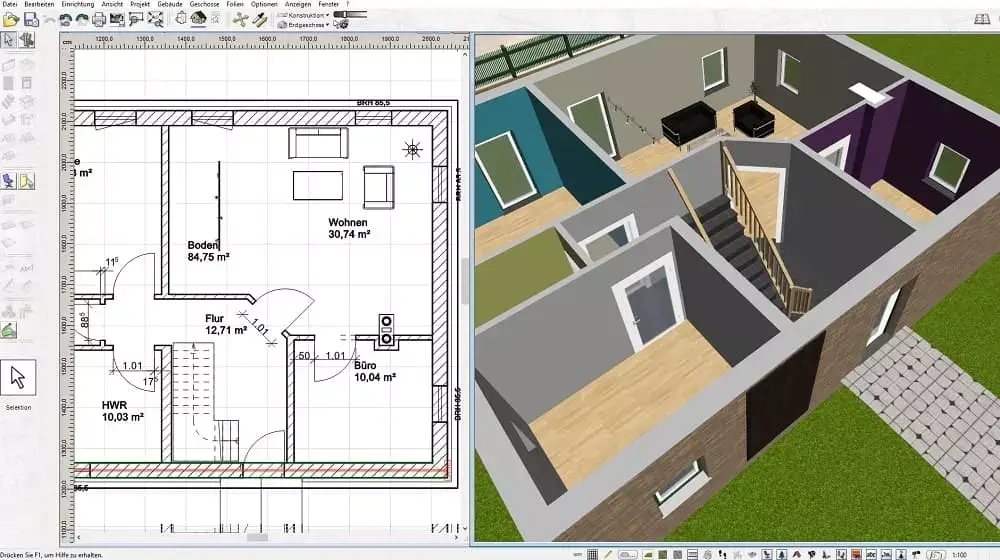

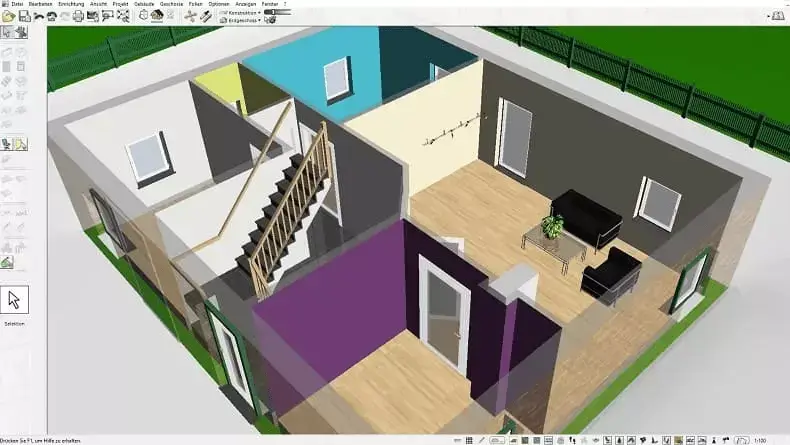

Ihre komplette Projektarbeit können Sie in zwei Fenstern gleichzeitig durchführen. Im ersten sehen Sie den 2D-Grundriss, im zweiten das frei begehbare 3D-Modell. Bei all Ihren Arbeitsschritten behalten Sie ständig die Übersicht, da jede Änderung, die Sie in 2D vornehmen, automatisch in der 3D-Visualisierung erscheint.

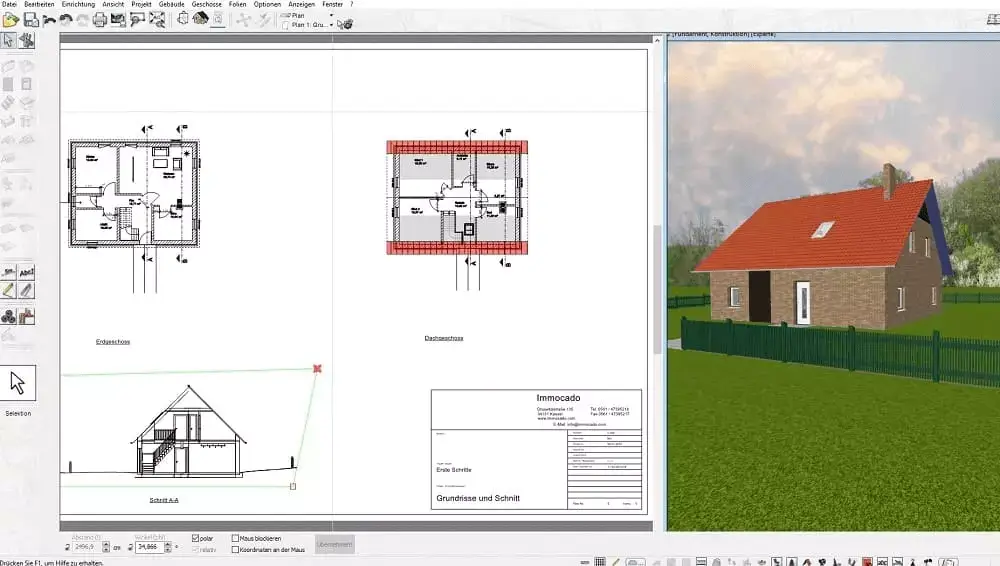

Der 3D Architekt Professional eignet sich ideal für eine professionelle Zusammenarbeit mit Architekten und Bauingenieuren. In allen gängigen Architekturprogrammen kommen die Dateiformate DWG/DXF zur Anwendung, so dass Ihre Projekte leicht importiert, exportiert und mit Dritten gemeinsam bearbeitet werden können.

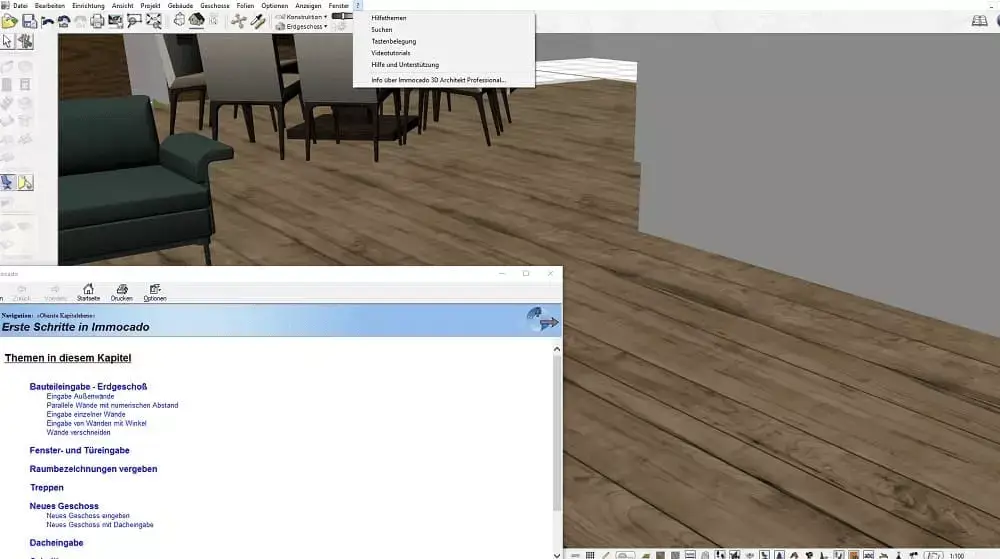

Die Software lässt sich intuitiv bedienen. Zudem werden Sie von zahlreichen virtuellen Assistenten und intelligenten Hilfsfunktionen vom Anfang bis zum Ende Ihrer Projektarbeit unterstützt. Deshalb benötigen Sie keine fachliche Vorerfahrung, um mit dem 3D Architekt Immobilien eigenständig auf professionellem Niveau zu planen.

Auf der Basis Ihres 2D-Grundrisses erzeugt die Software automatisch ein frei begehbares, fotorealistisches 3D-Modell. Der 3D Architekt ist imstande, Schatten, Sonnenverläufe, Spiegelungen und Tageszeiten zu simulieren und Ihre Arbeitsschritte in Echtzeit zu simulieren. Sie haben außerdem die Option, ein Foto Ihres realen Hintergrunds zu importieren oder Ihr Projekt in Google Earth zu betrachten.

Jedem Zimmer sowie sämtlichen Innen- und Außenbereichen können Sie mit mehreren Millionen moderner 3D-Objekte detailgetreu Leben einhauchen. Per Drag and Drop haben Sie die Wahl, entweder eigene Texturen per Bilddatei oder 3D-Objekte renommierter Hersteller einzusetzen. Jedes Element lässt sich beliebig mit wenigen Klicks bearbeiten.

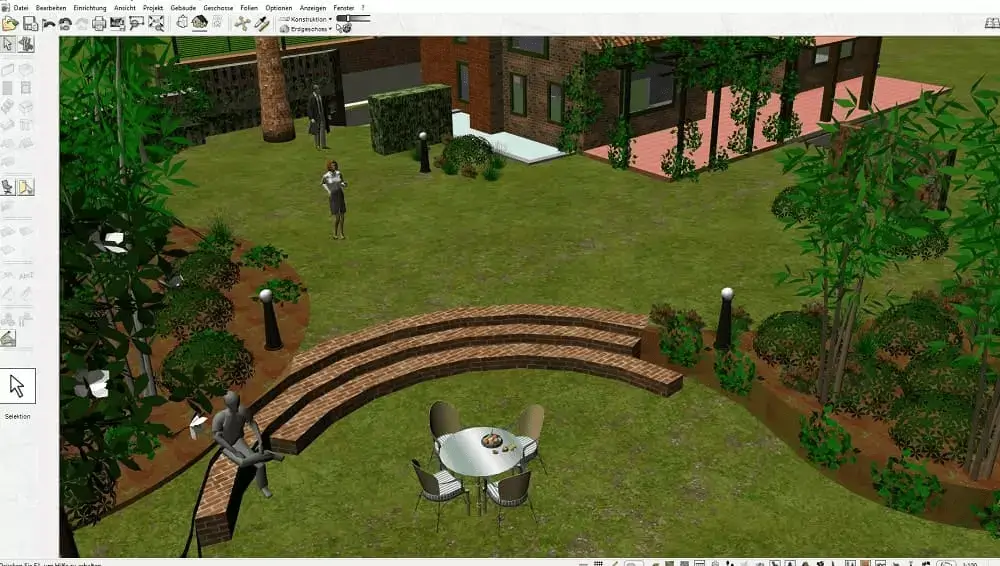

Erstellen Sie Ihren persönlichen Wunschgarten und richten Sie diesen mit allen benötigten Objekten und Anbauten ein. Erstellen Sie beispielsweise einen Gartenteich oder eine Terrasse mit Gartenmöbeln. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, die Umgebungslandschaft mit dem Gelände-Editor komplett nach Ihren Wünschen zu formen.

Unseren Kunden bieten wir werktags einen permanent kostenlosen Support per Ticket-System an. Unsere Mitarbeiter helfen Ihnen gerne, wenn Sie an einem Punkt mit Ihrer Projektplanung nicht weiterkommen. Zudem profitieren Sie von Video-Tutorials, Online-Schulungen, Anleitungen und einem Programmhandbuch.

Ihre Vorteile

Auf drei Computern gleichzeitig nutzbar

14 Tage Widerrufsrecht für Verbraucher

Zertifizierter Onlineshop & 100% Käuferschutz

Kostenfreier Support per Ticket-System

Zeitlich unbegrenzte Programmlizenz

Kostenfreie Updates und Aktualisierungen

Automatische Wohnflächenberechnung

Mehrere Millionen 3D-Objekte verfügbar

Automatische 3D-Visualisierung in Echtzeit

Umfangreiche Objekt- und Elementeditoren

Vollständige Grundrisse nach dt. Baustandards

Schnitte & Planzusammenstellung für Bauantrag

Inkl. Gartengestaltung & Geländemodellierung

Automatische Material-Listen Erstellung

Dachstühle bilden zusammengenommen bei allen gängigen Dachformen das gesamte Traggerüst des Daches. Somit stellt der Dachstuhl den elementaren Bestandteil einer traditionellen Dachkonstruktion dar und steht im Zentrum eines jeden Dachbaus. Entsprechend sorgsam sollte ein Dachstuhl im Vorfeld eines jeden Hausbau durchgeplant werden. Die Planung können Bauherrn dabei selber durchführen. Welche entscheidende Aspekte dabei zu beachten sind, soll im Folgenden aufgezeigt werden.

Auswahl der Dachform entscheidend für die Planung des Dachstuhls

Der gesamten Planungsprozess sowie der nachfolgende Konstruktionsprozess für ein Dachstuhl wird entscheidend beeinflusst von der gewählten Form des Daches, welches vom Dachstuhl getragen werden soll. Folgende Dachformen, die auf einem Dachstuhl basieren, werden im Bereich der Wohnhäuser dabei besonders häufig verwendet:

- Mansarddach

Das Mansarddach stammt ursprünglich aus der Barockzeit und wurde vom französischen Architekten Francois Mansart entwickelt. Hierbei sind die unteren Dachflächen entweder auf der Frontseite, auf zwei Seiten oder allseitig so geneigt, dass sie durch eine deutlich steilere Neigung im Vergleich zu den oberen Dachflächen gekennzeichnet sind. Mansarddächer lassen sich sowohl mit stehendem Dachstuhl, das heißt mit senkrechten Stuhlsäulen, als auch mit einem liegenden Dachstuhl bzw. geneigten Stuhlsäulen konstruieren. Die Dachstuhlkonstruktion ist hierbei vergleichsweise kompliziert, bringt dafür aber erhebliche Raumgewinne.

- Pultdach

Ein Pultdach besteht immer nur aus einer einzigen, geneigten Dachfläche. Die Neigung der Dachfläche kann dabei unterschiedlich stark konzipiert sein, liegt in den meisten Fällen aber bei mindestens 30°. Konstruktionstechnisch wird ein Pultdach meistens als Sparrendach aufgebaut, das bei geringen Spannweiten nicht immer eine Dachstuhlkonstruktion benötigt. Bei hohen Spannweiten werden aber zumeist doch senkrechte Stuhlsäulen, das heißt stehende Dachstühle, verwendet, wobei die Konstruktion mit liegende Dachstühlen grundsätzlich auch möglich ist.

Pultdächer kommen grundsätzlich für eine Reihe von Gebäudearten in Frage, werden aber gerade in Europa vorwiegend für die Bedachung von Anbauten benutzt. Die Vorteile von Pultdächern ergeben sich aus der vergleichsweise einfachen und kostengünstigen Konstruktion und dem quasi automatischen Wasserabfluss. Werden Solarzellen auf dem Pultdach installiert, so kann sich das Pultdach zur Sonnenseite geneigt auch als besonders energieeffizient erweisen. Nachteile entstehen je nach Stärke des Neigungswinkels allerdings durch den teilweise erheblichen Wohnraumverlust im oberen Bereich eines Gebäudes.

- Satteldach

Das Satteldach, auch als Giebeldach bekannt, stellt die gängigste Dachform in Deutschland und ganz Mittel- und Nordeuropa dar. Es besteht aus zwei Dachflächen, die jeweils im gleichen Neigungswinkel beidseitig geneigt vom Dachfirst aus herunter verlaufen. Die Giebelseite bildet dabei stets ein senkrechtes Dreieck. Ein Satteldach ist normalerweise durch einen stehenden Dachstuhl gekennzeichnet. Der große Vorteil hierbei ist die recht einfache und vergleichsweise günstige Dachstuhlkonstruktion, genauso wie der gute Schutz vor Witterungen. Allerdings sind Satteldächer auch mit einem gewissen Wohnraumverlust verbunden und bieten nur sehr limitierte Belichtungsmöglichkeiten.

- Schleppdach

Das Schleppdach wird durch eine zusätzliche Dachfläche charakterisiert, die die gesamte Dachfläche geneigt erweitert und so beispielsweise Anbauten oder anderweitige zusätzliche Gebäudeteile bedeckt. Besonders einfach und deshalb häufig, werden Schleppdächer als Erweiterung eines Satteldaches konzipiert. Grundsätzlich lassen sich Schleppdächer aber auch auf Basis anderer Dacharten konstruieren. Die Dachstuhlkonstruktion hängt somit auch entscheidend von der gewählten grundlegenden Dachform ab. Der entscheidende Vorteil eines Schleppdaches ist die Überdeckung von untergeordneten bzw. angebauten Teilen des Hauptgebäudes. Die Nachteile ergeben sich aus dem zusätzlichen Aufwand und den zusätzlichen Materialkosten, die für das Satteldach entstehen.

- Walmdach

Das Walmdach beschreibt eine Dachform, die sich stark dem Satteldach ähnelt, allerdings neben zwei geneigten Dachflächen auch eine geneigte Giebelseite aufweist. Walmdächer gibt es in unterschiedlichen Ausführungen und Spezialformen, so zum Beispiel das Krüppelwalmdach oder das Fußwalmdach. Laufen die Dachflächen am Dachfirst zu einer Spitze zusammen, so handelt es sich beim Dach je nach Flächenform um ein Zelt- oder Pyramidendach, die beide ebenfalls Spezialformen des Walmdachs darstellen. Walmdachkonstruktionen gelten grundsätzlich als äußerst stabil, erfordern aber auch einen erhöhten Konstruktionsaufwand und höhere Konstruktionskosten. Zudem gehen auch sie mit einem Wohnraumverlust einher.

Die Auswahl einer Dachform sollte stets auf Grundlage der geplanten Gebäudeart, aber auch abhängig von ästhetischen sowie baurechtlichen Aspekten getroffen werden. Nicht jede Dachform eignet sich optisch oder rechtlich für jede Umgebung und jeden Bauort.

Planung der Dachkonstruktion

Auf Basis der gewählten Dachform sowie der Grundfläche des geplanten Hauses, können nun nachfolgend die benötigte Größe und der benötigte Neigungswinkel für die Dachflächen bestimmt werden. Die Größe des Daches wird zwar in erster Linie von der Grundfläche des geplanten Gebäudes, allerdings durchaus auch von der geplanten Dachform bestimmt. Die Neigung des Daches hängt dagegen beinahe vollständig von der gewählten Dachform ab.

Zur Sicherheit sollte die Berechnung der benötigten Dachgröße sowie Dachneigung stets von einem qualifizierten Statiker oder Zimmerer durchgeführt werden. Nach Abschluss der Neigungs- und Größenberechnung des Daches, kann dann abschließend die Materialplanung für den Dachstuhl erfolgen. Dachstuhlkonstruktionen bestehen in den allermeisten Fällen aus Holz. Handelt es sich bei dem Bauvorhaben aber um ein besonders großes Gebäude, dann kann auch Stahlbeton oder Eisen für den Dachstuhl verwendet werden, was allerdings mit Mehrkosten verbunden ist.

Planung der Kosten

Nachdem die Planung des Dachstuhls an sich beendet ist, sollte nun der finanzielle Aspekt der Dachstuhlkonstruktion berücksichtigt werden. Die Kosten für einen Dachstuhl hängen wiederum entscheidend davon ab, welche Dachform in welcher Größe benötigt wird für das Bauvorhaben. So gelten Satteldächer grundsätzlich als die günstigsten Varianten, während bei Dachstuhlkonstruktionen für Mansard- und Walmdächer grundsätzlich mit höheren Kosten gerechnet werden muss. Als grober Richtwert kann bei einem Satteldach so zum Beispiel mit Kosten von 60 Euro pro Quadratmeter, bei einem Mansarddach mit 80 Euro und bei einem Walmdach sogar mit 90 Euro pro Quadratmeter gerechnet werden.

Ist ein Bauantrag nötig für die Dachstuhlkonstruktion?

Wird ein Dachstuhl im Rahmen eines vollständigen Neubaus konstruiert, so wird natürlich kein spezieller Bauantrag für den Dachstuhl benötigt. Die Ordnungsmäßigkeit dieses wird von den Behörden bereits als Teil des Genehmigungsprozesses für das gesamte Bauvorhaben geprüft. Geschieht die Dachstuhlkonstruktion aber im Rahmen einer Dachsanierung oder einer Dachrenovierung, so ist in den allermeisten Fällen sehr wohl ein Bauantrag nötig.

Die genauen Regeln bezüglich der Baugenehmigungspflicht unterscheiden sich aber von Bundesland zu Bundesland und teilweise auch von Gemeinde zu Gemeinde. Vor dem Beginn der Dachstuhlkonstruktion, sollten sich Bauherren deshalb am besten entsprechend erkunden bei der jeweils zuständigen Bauaufsichtsbehörde oder Gemeinde.

Den Dachstuhl selber planen – schnell und präzise

Der Dachstuhl spielt in der Hausplanung eine wichtige Rolle: Er muss großen Kräften standhalten. Daher ist er so aufgebaut, dass seine Balken eine Dreiecksform bilden und sich möglichst effizient gegenseitig stützen. So kann die Dachbedeckung sicher aufliegen und selbst Massen an Schnee stellen keine Gefahr dar.

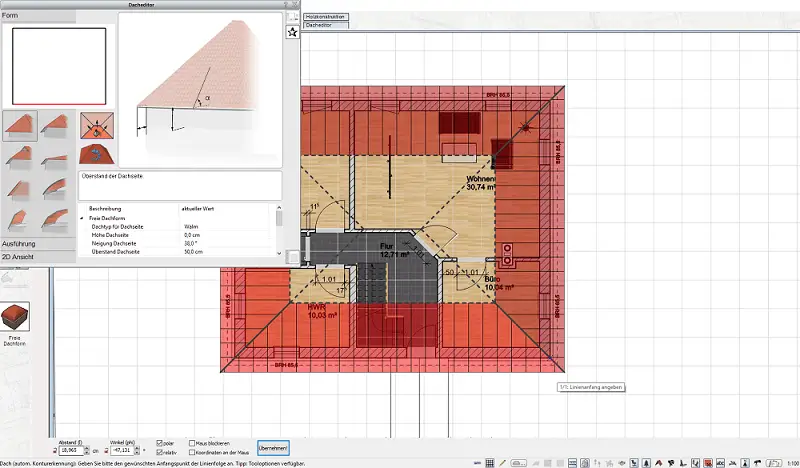

Nahezu beliebige Dachkonstruktionen – wie beispielsweise Pultdach, Walmdach oder Satteldach – werden von unserer Software komplett automatisch erstellt, wobei Sie im Rahmen dieses Prozesses immer noch sämtliche Details und Angaben vollkommen selbst bestimmen können.

Erstellen Sie vollständige Dächer ganz nach Ihren individuellen Vorstellungen und erschaffen Sie mit den eigenständigen Editoren selbst Objekte wie beispielsweise Dachgauben oder auch -Terrassen. Dank dem Verschneiden von verschiedenen Dächern sind mit dem Immocado 3D Architekt selbst komplexe Dachkonstruktionen normgerecht nach deutschen Baustandars durchführbar.

Insgesamt stehen dabei über 500.000 moderne 3D-Objekte zur vollständigen Einrichtung von Dach, Immobilie und Außenbereich in den frei erweiterbaren Objektdatenbanken zur Verfügung.

Einfache Umsetzung bei der Dachstuhlplanung

Der Immocado 3D Architekt ist intuitiv bedienbar und führt Sie Schritt-für-Schritt durch den gesamten Planungs- und Gestaltungsprozess, sodass Sie für diese keinerlei Vorwissen benötigen. Sollten dennoch Fragen auftreten, helfen Ihnen unsere Mitarbeiter gerne weiter.